第1章 カミオカンデ構想のころ ー理論研究会ー

カミオカンデ(Kamiokande)実験が構想されたちょうどその時期に,図らずも私が関わることになった。

1.1 発端

そのころ私は,実験のため,研究室の学生さんたちと,

つくばの高エネルギー物理学研究所(現高エネルギー加速器研究機構,以後 KEK)に頻繁に出入りしていた。

1978年秋のある日だった。菅原寛孝教授(当時。後のKEK機構長)に呼ばれた。「1979年2月13-14日に理論の研究会を開こうとしている。

その研究会で,ある実験のレビューをしてもらえないか」。私は小柴昌俊教授(当時)の助手(現在の助教)であった。

説明によると,小柴さんに頼んだがあっさり断られ,代わりに助手の私の名を挙げたとのこと。

1.1.1 理論と実験

研究会は,当時注目を集め始めていた大統一理論についてのもので,日本の若手研究者も大きな貢献をしているから開催したいとのこと。

大統一理論では,陽子も崩壊してもよいのだという。

「地下での宇宙線観測実験の副産物として,陽子の寿命の下限値が測られているから,どのようにその下限値が求められたのか,

理論家にわかるように話してほしい」とのことだった。

物理学では,専門化・分業化が進んでいて,物理学の研究者は,理論家と実験家とにまず大別される。

菅原先生は理論家,小柴先生と私は実験家に分類される。

理論家は基本的には「紙と鉛筆で」,実験家は実験装置を造って「自然に直接問いかける」。

どんなに美しい理論も,自然を説明できなければまったく意味が無い。

自然がその理論を「採用」していなければ無用の長物である。(しかし,美しい理論は何らかの形で自然を記述していることが多い。)

理論家の予言を実験家がその正否を確かめ,また,実験家の思いがけない発見を理論家がうまく説明できる理論を考えたりして,

物理学は発展してきた。

1.1.2 小柴先生のアイデアとは

菅原さんが付け加えるには,「小柴さんは,何かアイデアがあるようだから,まずは相談してみるように」とのこと。

私もそのための実験手段をまずは考えてみたが,よい考えは浮かばなかった。

そこで大学に戻って小柴先生にお聞きしたところ,説明されたのが「カミオカンデの原型のアイデア」だった。

それを説明するには,少し予備知識を仕入れておく必要がある。しばらくおつきあいを願いたい。

1.2 陽子はなぜ安定?

陽子は電子の1800倍以上の質量をもつ。それなのになぜか壊れず,安定な粒子である。 そうでないと私たちはもちろん,星や銀河も存在できない。

1.2.1 素粒子とは?

物質は分子(や原子)から,分子は原子からできている。原子は原子核と電子から,原子核は陽子と中性子からできている。

陽子,中性子,電子などを素粒子という。

極微の世界では,粒子は波のようにも,波は粒子のようにも振る舞う。これらは波の性質も粒子の性質ももつので,今後はすべて粒子と呼ぶ。

物質の中を伝わる音波も量子化され,フォノン(音響子,音量子)と呼ばれる。フォノンなど準粒子は,物質中でしか存在できない。

それに対して,素粒子(以下では単に粒子とも呼ぶ)は真空中でも存在できる。光も量子化され,光子と呼ばれる。

1.2.2 素粒子の寿命を決めるもの

アインシュタインの有名な式に,E = mc 2 がある。

c = 299,792,458 m/sは(真空中の)光速である。

この式が意味するところは,「質量(m)が大きい(重い)ほどエネルギー(E)が高い」ということだ。

エネルギーの高い状態は一般に不安定で,放っておくと(余分なエネルギーを放出して),

エネルギー の低い,より安定な状態に落ち着こうとする。

陽子は重いから,より質量の小さい(軽い)粒子に壊れてよいはずである。なぜ陽子は壊れないのだろうか。

粒子の安定性や崩壊モードは,粒子が感じる力や保存則によって決まる。例えば,光子は質量がゼロなので,壊れようが無い。

電子は,電荷をもった粒子の中で一番軽い。

壊れたくても,より軽い粒子は電荷をもたないニュートリノ(「電荷をもたない電子」)や光子だけである。

電子が壊れるには,電荷保存則を破るしかない。電荷保存則には,理論的にも確固たる根拠がある。

1.2.3 重粒子数の導入

陽子の安定性を説明するために「重粒子数」(バリオン数)が導入された。

すなわち,陽子は重粒子数 = 1 をもち,重粒子数をもつ粒子群(重粒子族)の中で

一番軽いと考える。中性子(n)は,陽子(p)と性質が似ていて,陽子と姉妹関係にある。

中性子は,電荷はもたず,陽子と同じく重粒子数 = 1 をもつと考える。

陽子より重い中性子は,次のベータ崩壊で壊れる。平均寿命は約940秒(半減期約600秒)である。

n → p + e− + νe (1.1)

ここで,e−は電子,

νe は電子と姉妹関係にあるニュートリノで,

νe はその反粒子である。

(反粒子は,量子数(質量,電荷など)の絶対値が同じで,

符号のある量子数が逆の(符号が正の粒子なら負の量子数をもつ)粒子である。)

(1.1)の前後で,電荷保存則や重粒子数保存則が成り立っていることがわかる。

もし,陽子が中性子より重く,質量が入れ替わっていたらどのような世界になるだろうか。

そういう世界では,陽子は (1.1) と似た((1.1) の右辺の電子と

反ニュートリノを反粒子にして右辺に移項した)

崩壊モードで中性子に壊れてしまう。つまり,水素原子が存在せず危険な中性子が飛び交う,生命の住めない世界になってしまう。

(このように,質量など量子数が絶妙に設定されていて,私たちの住む世界ができている。)

電子やニュートリノは軽粒子(レプトン)族に属し,軽粒子数 = 1 をもつと考えると,

軽粒子数も反応の前後で保存していることがわかる(軽粒子数保存則)。

(電子の反粒子である陽電子や反ニュートリノは軽粒子数 = −1 をもつ。)

1.2.4 重粒子数保存則と大統一理論

重粒子数保存則(や軽粒子数保存則)は,電荷保存則と違って理論的根拠が乏しい。

大統一理論では,重粒子数保存則(と軽粒子保存則)を破る相互作用が許される。

大統一理論は,1970年代半ばまでに確立された素粒子の「標準理論」(standard model)を超える有力な理論の一つであった。

自然界には,強い力(核力),電磁力,弱い力(ベータ崩壊などを引き起こす力)と重力の4つの力がある。

標準理論は,重力を除く3つの力の定式化に成功した。この3つの力を統一するのが大統一理論である。

1.3 核子の崩壊モードと寿命

原子核は,陽子と中性子からできている。それで,陽子と中性子を総称して核子(nucleon)という。 自由な(真空中の)中性子は,(1.1) で崩壊する。しかし,原子核の中では安定である。 なぜなら,原子核に束縛されて,質量が軽くなっているからである。 余分なエネルギーは,核融合エネルギーとして放出されて,その分だけ質量が小さくなっている(質量欠損)。

1.3.1 核子の崩壊での生成粒子

陽子が崩壊するのなら,原子核内の中性子も崩壊するはずである。そこで,陽子,中性子両方の崩壊について考えよう。

核子が崩壊する先は,核子より質量の小さい粒子である。

娘粒子候補の中で,強い力を感じる粒子としては,π, K, η, ρ, ω, K∗中間子などがある。

π中間子は,湯川秀樹博士が核力を説明するために存在を預言した粒子である。

そのほかには,電子,ニュートリノ,ミュー粒子(電子と性質が似ているが,約200倍重い粒子),光子くらいしか候補が無い。

陽子や中性子が,例えばπ中間子に崩壊するとすると,次のような崩壊モードが考えられる。

p → π0 + e+, π+ + νe

n → π− + e+, π0 + νe (1.2)

1.3.2 核子の寿命の下限値

さっそく核子の寿命の下限値を求めた論文を調べてみたところ,90%確度で 2.0×1030年ということだった。

宇宙年齢は138億年(1.38×1010年)だから,核子がいかに長生きであるかがわかる。

その実験結果は宇宙線実験の副産物として得られたものだが,「実験というものは何でも疑ってみて測定してみるものなのだ」と,

その姿勢に感銘を受けたことを覚えている。

小柴先生もよくおっしゃっていた。「国民の血税を使わせていただくのだから,実験はできるだけ安価に仕上げ,

より多くの成果を挙げなければ申し訳ない」と。

振り返ってみれば,小柴先生はいくつも大きなプロジェクトを考え,立ち上げて,何とかそれぞれ予算化し,後進を育てて来られた。

それでよく周りから,「小柴研関係者は小柴マフィアだ」と揶揄されていた。学生さんたちも小柴先生のことをボスと呼んでいた。

1.4 水チェレンコフのアイデア

1.4.1 新たな実験の提案へ

小柴先生には,陽子崩壊を観測する実験のアイデアがあった。研究会で,単に他人の論文のレビューをするのはつまらない。

そこで,一緒にそのアイデアを深め,できれば新たな実験を研究会で提案することにした。

そのアイデアとは,観測物質として水を用い,荷電粒子が水中で発するチェレンコフ光を観測しようというものだった。

チェレンコフ光とは,媒質中の光速を超えて荷電粒子が走ると,衝撃波のように放射される光である。

相対論的な粒子(媒質中を光速 c に近い速度で走る粒子)は,物質中でチェレンコフ光を放射する。

1.4.2 必要な物質量

新たな実験を考えるからには,少なくとも核子の寿命の下限値を2桁くらい更新するものでなければいけない。

核子の平均寿命を1032年と仮定してみよう。

すると,1033個の核子を四六時中連続して観測していると,1年に10個ほどの崩壊事象が期待できる。

それはどのくらいの物質量だろうか?それには,核子1個が何グラムなのかを知る必要がある。その答えは実に簡単だ。

およそアボガドロ数分の1グラムなのだ。

これは,「アボガドロ数個の炭素12原子の質量が12 gである」と定義されていることから出てくる。

炭素12原子は,陽子,中性子,電子6個ずつから成る。

電子の質量は無視でき,陽子と中性子の質量はほぼ等しい。質量欠損の効果も小さい,ということからである。

したがって,1033個の核子の物質量は次のように求まる。

1033 x 1/(6.0 x 1023) = 1.7 x 109 g (1.3)

すなわち,約1,700トンとなり,水なら1,700 m3 となる。水は,この実験に最適な物質である。

豊富で安価であり,透明なのでチェレンコフ光を透過する。チェレンコフ光は,光電子増倍管で,光電効果により光電子として観測される。

1.4.3 新たな実験提案の具体化へ

小柴先生のアイデアは,地下に水タンクを造り,その表面を光電子増倍管で覆うというものだった。

「地下にプールを造って,光電子増倍管を並べるんだ」,小柴先生の目は輝いていた。

光電子増倍管は,微弱な光を増幅して電気信号にする装置である。

小柴先生と一緒に,水チェレンコフ測定器で本当に目的の観測ができるのかなど,図書館に行って調べたり,情報を集めたりした。

水チェレンコフ測定器の建設・使用例はほとんどなかった。

(深海底で宇宙からの高エネルギー粒子を観測しようという DUMAND(Deep Underwater Muon and Neutrino Detection)計画は議論されていた。)

しかし,アメリカから帰国したばかりの私は,ある加速器実験で水チェレンコフ測定器が使われたが,

あまりエネルギー分解能が良くなかったことを思い出した。

それを小柴先生に言うと,「ぜひ詳細を調べるように」とのこと。そこで,その実験に携わった知人の研究者に手紙を書いた。

メールも無かった時代である。数週間して返事が来て,少ない光電子増倍管で済むように,水に化学物質を溶かした測定器だとのこと。

それなら,分解能が悪くても仕方がない。

1.4.4 水チェレンコフ検出器の特長と問題点

素晴らしいことに,チェレンコフ光では青い短波長の光ほど多く放出される。しかも,光電子増倍管の感度は短波長の光に感度が高い。

さらに,水の透過率はその付近の波長で最大となり,きれいな純水なら,数十メートルも吸収されずに届く,などということがわかった。

(湖水や海が青く見えるのは,より長い波長の光が吸収され,青い光だけが透過,反射されるからである。)

ただ問題は,光電子増倍管の本数である。光電子増倍管の口径は,当時,直径13 cmのものが最大だった。

光電子増倍管は高価なので,できるだけ本数を減らしたい。しかし,本数を減らしすぎると,検出効率やエネルギー分解能が悪くなる。

結局,7,500本の光電子増倍管で水槽の表面を覆う設計になった。40 cm2に1個の光電子増倍管を置くという割合になる。

この本数では予算が大きすぎて実現性が薄いことは明白だったが,とにかくこの案を研究会で提案することになった。

1.4.5 提案した水チェレンコフ検出器

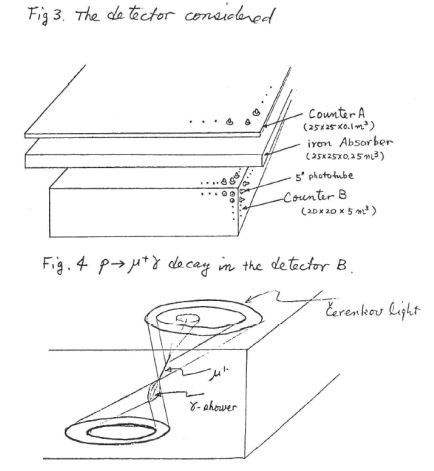

研究会で提案した実験装置を図1.1に示す。ご覧のように,恥ずかしながら手描きである。

当時は,絵を描くソフトも出回っていなかったから,安直に仕上げてしまった。

図 1.1: 研究会で提案した核子崩壊観測装置。文献 [1]

図1.1に,典型的な陽子崩壊として p → µ+ + γ の崩壊がどのように観測されるかも描いてある。

陽子や中性子はほぼ静止しているので,2つの粒子に壊れるとき(2体崩壊)は,

互いに反対向きに等しい大きさの運動量(質量×速度)で生成粒子が出てくる。

(エネルギー・運動量保存則によって,崩壊では 2個以上の粒子が生成される。)

電子の仲間で,その約200倍の質量をもつミュー粒子(µ±)は,止まる直前までチェレンコフ光を出して,

シャープなチェレンコフリングをつくる。

光子(γ)は電気的に中性で,そのままではチェレンコフ光を出さない。しかし,物質中では,原子核と衝突して,電子・陽電子対をつくる。

陽電子は電子の反粒子で,正の電荷をもつ。生成された電子や陽電子は,さらに原子核と衝突して,光子を放出する。

その繰り返しでたくさんの電子・陽電子対が生成される(電磁シャワー)。

生成された電子や陽電子がそれぞれチェレンコフ光を出すので,結果的にファジーなチェレンコフリングができる。

2体崩壊では,お互いに逆向きのチェレンコフリングができる。

例えば p → e+ + π0 の崩壊では,

π0中間子が生成と同時にほぼ100%の確率で2つの光子に崩壊する。

これらの光子はそれぞれ電磁シャワーを起こすので,2つのファジーなチェレンコフリングをつくる。

すなわち,合計3つのファジーなチェレンコフリングになる。

このように,チェレンコフリングの形から粒子の識別ができ,光電子の量からそのエネルギーがわかる。

また,いつどこで崩壊が起こったかの位置と時刻も測定できる。

このように水チェレンコフ測定器は,核子崩壊の観測に最適な測定器であることがわかる。

1.4.6 提案した水チェレンコフ検出器の図の後日談

後にカミオカンデが有名になって,小柴先生についての伝記をまとめようとしていた編集者から

「小柴先生手描きの最初のアイデアの図があるととてもよいのだが」と言われた。

しかし,おそらく小柴先生は,アイデアの最初の図を黒板に描かれたのだと思う。

もし,紙に描かれたのだとしても,そんな貴重なものになるとは夢にも思わずに,捨てられてしまったに違いない。

この絵に関しては,後で小柴先生がおっしゃったことを覚えている。

「水タンクを造るなら円筒形か球形の方がよいのは工学的に当たり前だった」と。

しかし,観測のアイデアを伝えるには,シンプルの方がよかった。また,上にもう1つ水槽を追加したことも,小柴先生に苦笑された。

「余計なものを加えた」と。

上からのバックグランドが圧倒的に多いので,そういう事象を棄却するためにアンチカウンターを加えたのだ。

しかし最終的には,カミオカンデの周り全体がアンチカウンターで覆われたことを付け加えておく。

1.4.7 実験候補地とカミオカンデという名の由来

検出器は地下に造られなければならない。地下に潜る理由は,地上では,バックグランドとなる宇宙線粒子が絶え間なく降り注ぐからである。

非常に稀な現象を探すには,バックグランドは極力減らす必要がある。

実験の候補地について,私は話を具体的にし,バックグランドの見積もりをするために,神岡鉱山とした。

先輩の木舟正さん(現東大名誉教授)とも相談していて,候補地として海底や月面なども考えたが,実現性が低すぎた。

後で聞くと,小柴先生は候補地を探して全国を回り,最終的に神岡鉱山に落ち着いたのだとのこと。

「先見の明」があったというより,「渡邊め,先走りしおって」と小柴先生は苦々しく思われたに違いない。

ここで,カミオカンデという名の由来を書いておこう。Kamioka nucleon decay experimentからの命名である。

後にニュートリノで活躍したので,Kamioka nuetrino detection experiment をも意味するようになった。

1.5 研究会の後

研究会が終わった後,菅原さんから「この研究会は非常に質が高かったので,ぜひ英文で記録に残しておきたい」との話があった。 はじめの話とは違ったが,確かに重要性を感じたので,拙文をまとめることにした。

1.5.1 新しい実験提案の英論文作成

当時は,スペルチェックの機能も無く,ミススペルがかなりあって,いま読んでみても顔から火が出る。

小柴先生からも「渡邊の英語はまだまだだなあ」と揶揄された。しかし,内容はそれなりにまとまっていてちょっとうれしい。

「小柴先生と共著にしましょうか」とお聞きしたところ,「いやいいよ」とのお返事だったので,単名の論文となった。

(したがって,ミススペルの責任はすべて私にある。)

もちろん,水チェレンコフ検出器のアイデアは小柴先生のものであり,当然それに謝意を記した。

1.5.2 強力なライバルの存在

もう一つ大事なことを付け加えなければならない。

水チェレンコフ測定器による核子崩壊探索のアイデアは,アメリカでもほぼ同時に提案されていたことである。

(優れたアイデアは独立にほぼ同時に考え着かれることが多い。)5,000トンの水と3,000本の光電子増倍管を用いる実験であった。

(3,000本なら実現性が高い。シミュレーションを行って最適化したとのこと。)

研究会で重要な論文を発表した吉村太彦さん(現東北大学名誉教授)から教えてもらった。

やがてそれは,IMB(Irvine-Michigan- Brookhaven)実験として具体化され,カミオカンデより先に実験が始まった。

強力な競争相手の出現であった。

1.5.3 研究会報告書

厚さ1 cm足らずのホッチキス留めの研究会報告書ができた(文献 [1])。

1つ大変残念なことは,その報告書の取りまとめにあたった若手研究者の1人が,その後しばらくして事故死されたことである。

この場を借りて哀悼の意を表したい。

この報告書は,2004年になってKEKで開かれた藤原セミナーの際,立派に表訂し直されて参加者に配られた。

せっかくだからその際ミススペルを直したかったが,それは聞き入れられず,そのままコピーされてそのまま残ってしまった。

1.6 ドイツハンブルグでの実験へ

当時,小柴先生は,西ドイツ(当時)ハンブルグのDESY研究所での電子・陽電子衝突型加速器PETRA (Positron-Electron Tandem Ring Accelerator)でのJADE(JApan Deutchland England)実験を主導されていた。 私は,1979年6月にその実験に派遣された。

1.6.1 世界最高エネルギー電子・陽電子衝突型加速器での実験

PETRAは当時,電子・陽電子衝突型では世界最高エネルギーの加速器で,未知のエネルギー領域での物理成果が期待されていた。 JADEは,その名の通り,日独英3国の大学・研究機関の研究者が主体の実験グループであった。 そこでは,JADEを含めて4つの実験グループがライバルとして互いにしのぎを削っていた。 小柴門下の先輩たち,折戸周治(元東大教授),山田作衛(元KEK素粒子原子核研究所(素核研)所長), 戸塚洋二(元KEK機構長)各氏も既にDESY研究所に滞在して測定器建設に当たり,ほぼ建設を終え,実験がまさに開始されようとしていた。 大学院生も含めて東大グループ総勢十数名が,各国の研究者とともに実験を遂行した。

1.6.2 核子崩壊実験の具体化へ

小柴先生は,年に何度かハンブルグを訪れ,私たちの働きぶりを目の前で確かめておられた。

そんなある訪問時に,あの理論研究会での例の原稿を私に見せながら,嬉しそうにおっしゃった。「これを具体化するんだよ」と。

表紙に戻る

第2章 カミオカンデ以前 ー神岡ミュー束実験ー

なぜ私がカミオカンデ実験の候補地として神岡の名を挙げたか?カミオカンデ以前のお話をしておきたい。 ちょっと道草が長いと思う方は3章へ。

2.1 理論から実験へ

2.1.1 大学院理論研究室へ

1967年,東京工業大学(東工大)を卒業する私は,身の程知らずに素粒子理論を志して,他大学の大学院を受験した。

(複数の同級生が東工大の素粒子理論研究室への進学を希望していて,いっぱいだったので。)

図らずも東大大学院に合格して入学することになった。間もなく大学紛争が始まるが,それを書き出すと横道に外れすぎてしまう。

大学院受験のときのいろいろも含めてばっさりと割愛する。

同級生に,後に同僚となる坂井典佑さん(現東工大名誉教授)などがいて,とうてい理論ではやっていけないと痛感していた。

私がどうにも理解できない論文等をすらすらと理解していき,計算も速いのである。

また,指導教官の山口嘉夫先生が「日本は異常だ。理論家が多すぎる。実験家が足りない。」と何度も警告された。

確かに,理論では才能が無いといくら努力しても芽が出ないだろうが,

実験ならオリジナルのアイデアではない測定装置でも実験には必要で,

それを頑張って造ればそれだけで一定の貢献になる。(もちろんオリジナルのアイデアならもっと素晴らしい。

2.1.2 実験へ

そこで,私は素粒子実験への転身を考え,同級生の近藤敬比古さん(現KEK名誉教授)に相談したところ,

「それなら,自分が所属している小柴研究室に来るといいよ」と誘ってくれた。

それで修士2年の秋ころから,小柴研究室によく出入りするようになった。近藤さんも周囲では秀才で名が通っていた。

(大学院受験の際,私はうかつにも,素粒子実験という分野があることすら,頭に無かった。

東工大にはそういう研究室が無かったのもその理由の1つであろう。

後に磯 親先生(現東工大名誉教授)らのご尽力でそういう研究室が東工大にできることになり,

私が最初にそのポストに就くことになったのは大変光栄なことだった。)

2.1.3 米留学へ

研究室には,すでに修士を出て東芝に就職していた福島靖孝さん(元KEK教授)もよく顔を出していた。

福島さんは「会社はつまらん。留学するんだ」と近藤さんと二人でアメリカの大学院の願書を取り寄せていた。

私を研究室に誘っておいて,自分は国外逃亡とは」と思わないことはなかったが,

二人が「この分野は日本は遅れすぎている。日本にいてはだめだ。」という気概は伝わってきた。

ところが,近藤さんが私に言うには,自分は結婚する。小柴先生に相談したら「結婚と留学は両立しない」と留学を猛反対されたとのこと。

「それでせっかく願書を取り寄せたから,君が受けたらどうか」とのこと。せっかくの機会なので,受けるだけ受けてみることにした。

気楽なものである。

しかし,既に時期が遅く,フルブライト奨学金はとっくに公募を締め切っていた。

アメリカの大学院でまだ間に合うのはコーネル大学とプリンストン大学の 2校だけだった。

学費や生活費に関しては,望めばTA(Teaching Assistant)やRA(Research Assistant)になれて,生活することは可能とのことだった。

それで,福島さんと私はともに両校に願書を送った。そのための留学生試験の苦労話をすると横道に外れすぎるので割愛する。

願書には3通の推薦書が必要とのことで,私はずうずうしくも理論のそうそうたる3名の先生にお願いした。

宮沢弘成,西島和彦,山口嘉夫の各先生である。福島さんは,小柴先生はじめ実験の3先生に書いてもらったとのこと。

首尾よく(というより思いがけなく),福島さんはプリンストンに,私はコーネルに合格した。アメリカの大学院は 9月からだった。

2.2 神岡へ

やっと神岡の話になる。 博士課程2年の戸塚洋二さんが神岡鉱山で博士号のための実験をするということで準備していて,博士課程に入る前後から, 私たちも徹夜をよくして手伝っていた。 そのときの小柴研の助手は須田英博さん(元神戸大学教授)で,大変怖かったが,夜遅くまで一緒に働いていると, タクシーで帰るからと途中まで乗せてくれたり,晩飯をおごってくれたりするやさしい面もあった。

2.2.1 実験手伝い

1969年7月下旬(か8月初旬),小柴先生から打診された。「神岡へ一緒に行って,実験の立ち上げを 1週間ほど手伝ってくれないか」と。

実は,コーネル大学では,quorifying exam というのが到着早々の9月初旬にあって,そのための勉強をする必要があった。

これに合格しないと大学院博士後期課程に進めないという試験である。私は修士を修了しているので受験資格があるとのこと。

内容は学部程度らしいが,何しろ英語での問題である。

しかし,暖かく私を迎え入れてくださった小柴先生の窮状もわかっていたし,また,面白そうだったので二つ返事で手伝うことにした。

それがミュー束実験であった。詳しい話は省略するが,宇宙線の中にミュー粒子が束になって降って来るのを捕まえようという実験であった。

地上では他の宇宙線粒子が圧倒的なので,地下に検出器を置いて測定しようという計画である。

ミュー粒子は透過力が強く,地下深く突き抜けてくる。

2.2.2 神岡鉱山の山道で

小柴先生愛用のカブト虫型のフォルクスワーゲンで神岡に向かった。

翌朝,須田,戸塚,近藤の3氏と私を乗せて小柴先生が山道を運転しているときのことだった。

突然,後部座席から煙が上がり出した。

「火事だ」ということで,あわてて外に飛び出して,後部座席を外に出して消火にあたったが,うまく消せなかった。

折よく通りかかった車が消火器を出してくれて,後部座席は形を留めた。

フォルクスワーゲンでは,後部座席の下に電池が置いてあり,山道のでこぼこで座席のスプリングが飛び出してショートしたためらしい。

後部座席の中央に座っていたのは私で,「お前のせいで火事になった」と小柴先生にいつまでもからかわれた。

2.2.3 神岡鉱山で

実験機材は別便で坑口まで届いていた。坑口から実験予定地までは,トンネルの中を行くトロッコだった。 非常に印象的だったことは,暗闇の中, 架線とパンタグラフが離れる時に華々しく火花が散ることだった。現場では,実験のセットアップを手伝い,夕方,腹ペコで宿に戻った。 このときに「大喰らいの渡邊」のレッテルが張られてしまった。 須田さんからは「乏しい予算に収めるように節約に励んでいるのに,お櫃のお代わりをした」と,後々までことあるごとにくさされた。

2.2.4 コーネル大へ

セットアップが一段落して,私はコーネル大学へと旅立った。

うまくいかなかったらいつでも戻れるようにと休学扱いにしていただき,

私の名札も赤字(不在)のままずっと研究室の入口に掛けていただいていたとのこと。

後でそれを聞いて感謝の念でいっぱいになった。

2.3 小柴研の助手に

アメリカでの話は割愛する。5年かかって博士号を取得した。

(5年かかったのは,コーネル大の加速器ではなく,せっかくアメリカまで来たのだからと,

当時建設された世界最高の加速器(現フェルミ国立研究所の陽子加速器)での実験を志したからである。

ウイルソン所長は, 1年早く完成すると宣言したが,結局予定通りに完成し,実験データが取れて解析が終わるまで時間がかかった。)

博士課程修了後せっかくだからもうしばらくはアメリカで働きたいと,シカゴ郊外のアルゴンヌ国立研究所で3年間ポスドクをした。

幸い,昇進の見込みだった。

2.3.1 帰国

そんなとき,戸塚さんから手紙を頂いた。「小柴研の助手に応募しないか」ということだった。 初代の助手だった須田さんが東大宇宙線研究所助教授(現在の准教授)に栄転されたので,その後任だった。 実は家庭の事情で,遅かれ早かれ私は日本に帰らないといけなかった。 そんなこともあり,帰国後も働けるよう,アルゴンヌ国立研究所に就職したのだった。 二つ返事で応募し,首尾よく小柴研の助手になって1968年7月に帰国した。 帰ってみると,戸塚さん始めスタッフはほぼ全員ドイツでの実験に出払っていて, 小柴研は,小柴先生と D1の駒宮幸男さん(現東大教授)ら学生さんだけだった。

2.2.3 小柴先生について

ここで,小柴先生の優しさを端的に示すエピソードについて書いておきたい。

帰国後,公務員住宅にもすぐには入れず,住居に困っていた。まずは妻子を実家に預け,安価なホテルに単身赴任して大学に通っていた。

ある日,小柴先生宅(広いとは言えない公務員住宅の一室)に呼んでいただいて夕食をごちそうになった。

そのとき,小柴先生から住居のことを聞かれて正直に状況を答えた。

するとすぐに同じ住宅の上坪宏道先生(元理研和光研究所長等)に電話を掛けられ,上坪先生はすぐに小柴先生宅に来られた。

上坪先生は一軒家を建てられたが転勤で遠くなり,その家が空いていることを小柴先生が思い出されたのだった。

小柴先生は私を1年後にドイツへ派遣することを決めておられた。

限られた期間だったことから,上坪先生は私たち家族がその家に住むことを承諾されたのだった。

本当にありがたかった。それでその家で小さかった息子をのびのびと育てることができた。

後日談だが,後に東工大で同僚となった先生の奥さんが,上坪先生のお嬢さんだと知った。

何と世間は狭いことか。

ついでに,小柴先生の人となりや私たちへの接し方についても触れたい。

小柴先生が 私たち弟子たちに常々言っておられた言葉は「いつもポケットにいくつかアイデアを暖めていなさい」だった。

残念ながら,結局私は絞ってもあまりよいアイデアは浮かばなかったが。

また,学生さんや私たちは,小柴先生によく昼飯等をおごっていただいたものだった。

さらに,小柴先生ご夫婦は十数組?の仲人もされた。

ということで,1章につながる。

表紙に戻る

第3章 カミオカンデの活躍 ー超新星ニュートリノの初観測ー

3.1 口径50 cmの光電子増倍管の開発

小柴先生は,私がドイツでの実験に明け暮れている間に「核子崩壊探索実験」を実現しようと奮闘されていた。

3.1.1 小柴先生の画期的なアイデアと晝馬社長の説得

アメリカでは5千トンの同様な計画であるIMB実験が着々と進み,小柴先生の計画はまったくの二番煎じとなってしまう。

劣勢を挽回するとっておきのアイデアが口径50 cm光電子増倍管の開発であった。

口径が大きいほど少ない数の光電子増倍管で済み,その信号を処理する電子回路のチャネル数も少なくて済む(1,000本)。

それまでの最大口径は13 cmであった。

口径50 cm光電子増倍管を製作できる会社は浜松テレビ(現浜松ホトニクス)しかないと確信して,

小柴先生は 晝馬輝夫社長(当時。現同社会長)を粘り強く説得し,ついに首を縦に振らせることに成功した。

その口説き落としの文句が「兄貴の言うことは聞くもんだ」だったとのこと。

二人は同年齢で,小柴先生の方が1日だけ歳上だった。

3.1.2 口径50 cmの光電子増倍管

晝馬社長は誰も造ったことのない口径50 cmの光電子増倍管(図 3.1)製作に当たっても,

いつもの口癖で「とにかくやってみろ」と技術者を励ましたとのこと。

その製作には,まず口径50 cmのガラス管を造ることから始まる。それは,完全に人の手によって造られる。

つまり,溶けたガラス玉に息を吹き込んでふくらませるのである。

ガラス管の中を真空にし,光が当たる部分の裏面に特殊な金属を蒸着させる。

その金属に光が当たると電子(光電子)が飛び出す。

その電子は高電圧で10段ほど増幅されて電気信号となる。

図 3.1: 口径 50 cm の光電子増倍管(東大宇宙線研提供)

3.2 トリスタン計画とウォーターボール実験提案

私は1981年夏にドイツから帰国し,引き続きJADE実験にリモートで参加していた。 小柴研では大学院生の梶田隆章さん(現東大宇宙線研所長)らが,喜々として口径50 cmの光電子増倍管のテストをしていたのを思い出す。

3.2.1 トリスタン計画

1981年当時,KEKではトリスタン(Transposable Ring Intersecting STorage Accelerator in Nippon)計画が始まり,

近藤さんや福島さんが一足先にKEK助教授として着任していて,

VENUS(VErsatile National-lab University Spectrometer)実験グループを立ち上げていた。

トリスタン計画は,西川哲治KEK所長(当時)が提案して予算化されたもので,

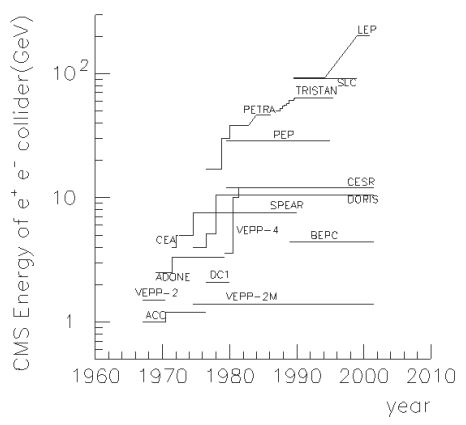

PETRAを抜く世界最高エネルギーの電子・陽電子衝突型加速器であった(図 3.2)。

(世界最高エネルギー加速器の座はじきに欧米に明け渡すことになったが。)

世界に追いつき追い越すことはKEK(そして日本の実験研究者たち)の悲願であった。

というのは,1971年,日本で初めての国立研究所であるKEK設立にあたって,

提案された計画の1/4に予算が縮小されてスタートすることになり,

加速器の最高エネルギーが当時の欧米の半分ほどにせざるを得なかったからである(例えば文献 [2])。

すなわち,欧米に20年ほど遅れて半分のエネルギーの陽子シンクロトロンを建設することになった。

図 3.2: 電子・陽電子衝突型加速器の発展:縦軸は重心系エネルギー,横軸は年。(文献 [3])

3.2.2 大統一理論のエネルギースケール

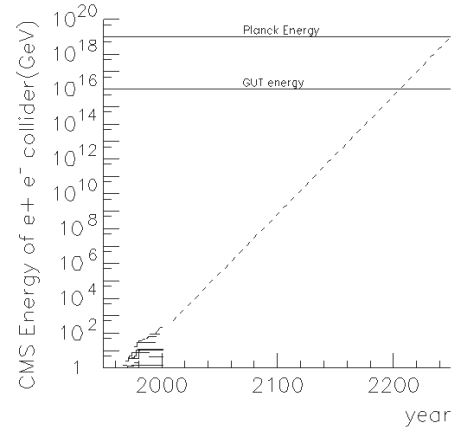

ついでながら,せっかく図3.2を掲載したので,図3.3も載せよう。図3.3は,図3.2の横軸を2200年まで広げたものである。

縦軸のGUTエネルギーと記したところが,大統一理論(grand unification theories)のエネルギースケールである。

今のペースで加速器のエネルギーが伸びて行ったとしても200年くらいかかる超高エネルギー領域であることがわかる。

さらに,Planckエネルギーというのはその3桁上で,宇宙初期に存在したという超エネルギー領域であり,

超弦理論で盛んに研究されている。

図 3.3: 電子・陽電子衝突型加速器の重心系エネルギーと大統一理論(GUT) スケール,横軸は年。

3.2.3 トリスタンでの実験

私は1982年4月にKEKの助教授として転出し,

トリスタン実験の2つ目のグループTOPAZ(TOP And Z:topクォーク発見と Zボソンの効果測定を目指しての命名)

に参加することになった。

代わりに小柴研の助手として着任したのが,鈴木厚人さん(前KEK機構長)だった。

蛇足ながら鈴木一家が入った公務員住宅は,私たち家族が住んでいた部屋だった。東大へは片道2時間弱かかるところだった。

ちょうどカミオカンデの建設が始まったころだったので,鈴木さんはそちらに専念することになった。

宇宙線研に移った須田さんもカミオカンデ推進に当たり,

須田さんと鈴木さんが神岡での実験を認めてもらうよう粘り強く鉱山側に交渉に行ったそうである。

3.2.4 ウォーターボール実験提案

さて,ウォーターボール実験提案についてである。トリスタン計画が認められて,実験提案が公募された。

衝突点(電子と陽電子が衝突し反応を起こす点)が4箇所あり,最大4つの実験装置の設置が可能であった。

小柴先生と戸塚さんは,トリスタンでの実験にウォーターボール実験を提案した。

KEKに転出することになっていた私も提案書に名を連ねることになった。

衝突点の一つを半径10 mの水球(ウォーターボール)で覆って粒子検出器にしようという計画である。

球の表面には口径50 cm光電子増倍管を1,000本ほど配置する計画だった。

戸塚さんは測定器のきれいな図面を作成し,提案書を仕上げた。

小柴先生は,戸塚さんの活躍場所としてウォーターボール実験を考えていたようである。

3.2.5 ウォーターボール実験の利点と心配

ウォーターボールの一番の売りは「気密性」であった。

すなわち,ビームパイプ部分以外は死感領域が無いこと,生成粒子のほとんどの粒子を観測できることである。

しかし,予算面での最大の欠点は,衝突点に造られる実験室を深く掘る必要があることであった。

私の内心の最大の心配は,地震国日本での水漏れ事故であった。

超高真空を必要とするビームパイプや電磁石などに万一水がかかっては大変なことになる。

周囲3 kmのトリスタン加速器のトンネル内を水浸しにしてしまったら?

3.2.6 ウォーターボール実験提案の審査

幸いと言ってよいだろう。応募実験の審査会が実験不採択を決めた。主な理由はマンパワー不足だった。

確かに小柴研では,ドイツでの実験に加えて,いままさにカミオカンデ実験が始まろうとしていた。

さらに,欧州原子核研究所(CERN)では,LEP(Large Electron-Positron Collider)での実験を,

折戸さんをリーダーとして推進しようとしているときであった。

この不採択で戸塚さんも覚悟を決めて,カミオカンデ実験に専念することになった。

トリスタンでの3番目の実験は,アメリカのオルセンさんをリーダーとするAMY実験となった。

3.3 太陽ニュートリノ観測への測定器改造

1983年7月23日,カミオカンデは順調にスタートしたが,核子崩壊の証拠は見つからなかった。 小柴先生はデータを見て,口径50 cm光電子増倍管の性能のよさに改めて感じ入り, 太陽ニュートリノを観測できるように装置を改良することを考えられた。

3.3.1 太陽ニュートリノ問題

当時,太陽ニュートリノ問題と呼ばれるパズルがあった。

太陽ニュートリノの観測値が理論値の1/3ほどしかないという実験結果である。

太陽など恒星では,核融合反応で必ずニュートリノが生成される。

太陽では,実効的に水素原子核(陽子)4個から次の反応で4He原子核が合成される。

4p → 4He + 2e+ + νe + エネルギー (3.1)

太陽ニュートリノ観測は,米国でデービスらのグループが10年ほど観測を続けていて,

理論予言値よりずっと少ないという結論を出していた。

その実験では,数日に1回ずつ太陽ニュートリノの反応数を放射化学的に測るという測定原理であったこと,

また,太陽からのニュートリノ数の計算も複雑なことから,ほとんどの科学者は半信半疑であった。

3.3.2 測定器改造

太陽ニュートリノのエネルギーは低いため,その観測には水中の放射性物質が大きなバックグランド源になる。

そのため,実験装置の改造が行われ,純水装置が導入された。

小柴先生の提案に米国ペンシルベニア大のマン教授(当時)が賛同し,新たな電子回路を担当することで参加することになった。

3.4 超新星ニュートリノの初観測!

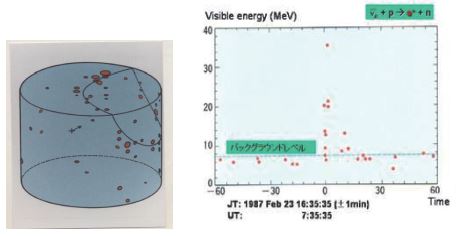

測定器改造が終わり,太陽からのニュートリノ信号が見え始めた1987年2月23日16時35分,それは起きた。

16万光年離れた私たちの銀河系に付随するマゼラン星雲の一角で起きた超新星爆発1987Aである(図3.4,3.5)。

小柴先生が定年退職される1ケ月ほど前のことであった。

図 3.4: 超新星爆発 1987A. 左:爆発前,右:爆発後(東大宇宙線研提供)

図 3.5: 私たちの銀河系とマゼラン星雲の位置関係(東大宇宙線研提供)

3.4.1 カミオカンデでの快挙を聞く

私がそれについて聞いたのは,菅原KEK主幹(当時)からであった。 それは,1987年3月私たちが開いたささやかな祝賀パーティの席上だった。 トリスタン実験でライバルのVENUSグループに遅れながらも, 私たちのTOPAZグループもやっと順調にデータを取り始めたことを感謝・ 記念するパーティだった。 一言挨拶をと頼まれた菅原主幹は,私たちの実験のことはそっちのけで, カミオカンデでの超新星ニュートリノ初観測の顛末を興奮して話された。 確かにすごい発見であることが伝わってきた。

3.4.2 超新星II型

そもそも超新星とは何であろうか。超新星II型は,太陽より8倍以上重い恒星の最期である。 そういう星は,次々と重い原子核を核融合反応で生成して熱を発生し,自重(自己の重力)とつり合っている。 しかし,核融合反応は鉄まで生成した段階で終わりとなる(恒星誕生後数千万年後)。 それ以上重い原子核を合成しても熱を発生せず,逆に熱を吸収してしまう。 すると燃料切れになった恒星は自重に抗しきれず,星のすべての物質が中心に向かって落ち始める。 中心に非常に高密度な中性子星(やブラックホール?)などができ,そこで反射して衝撃波が星の表面にまで達したとき, 超新星II型爆発として光学的に観測される。 太陽が1生かかって放出するエネルギーを超新星爆発で解放する。 そのエネルギーの99%を持ち去るのがニュートリノということである。

3.4.3 カミオカンデでの超新星ニュートリノ

超新星爆発からのニュートリノを世界で初めてカミオカンデが観測した。

ライバルのIMB実験もほぼ同時刻に6事象観測し,論文は米国の Physical Review Letter (PRL) 紙に2つ続けて掲載された。

図3.6左は,超新星ニュートリノの事象の1例である。

図の小さな丸がチェレンコフ光をとらえた光電子増倍管であり,それらがリング状であることがわかる。

図3.6右は,縦軸にエネルギー,横軸に事象が観測された時刻(秒)をとってプロットしたもので,

十数秒間に11事象がかたまって起こったことがわかる。

図 3.6: 左:SN1987A からのニュートリノ反応の 1 例。右:SN1987A からの ニュートリノ信号。

縦軸:エネルギー,横軸:時間(秒)(東大宇宙線研提供)

物質とほとんど相互作用しないニュートリノでも星の内部での高密度ではすぐには出て来れない。

それでも,衝撃波が星の表面に達して爆発が光学的に見えるより数時間以上早く,

おびただしい数のニュートリノが四方八方へ飛び立つ。

そのため将来的には,ニュートリノの観測によって超新星の予報ができることになる。

3.4.4 小柴先生ノーベル物理学賞受賞!

2002年,ニュートリノ天文学開拓の功績により,小柴先生は,米国のデービスとともにノーベル物理学賞を受賞された。

「小柴先生は16万年前から超新星ニュートリノ初観測が約束されていた」と中畑雅行さん(現神岡宇宙素粒子研究施設長)は言う。

なるほどその通りである。

16万年前にSN1987Aが爆発し,ニュートリノはほとんど光速で飛ぶから,

16万年かかって地球に到達し,通り抜けて行った。

そのうちの11個がカミオカンデに痕跡を残したわけである。

中畑さんは,超新星ニュートリノの解析を行い,最初にそれを発見した人である。

太陽ニュートリノに関しても,カミオカンデはきれいな結果を出し,デービスたちの実験結果を裏付けた。

3.4.5 超新星ニュートリノ観測裏話 (i)

後で発見の際の裏話をいくつか聞いた。

超新星ニュートリノの理論研究をしていた東大の佐藤勝彦教授(当時)は当然小柴先生に発見の有無を尋ねたが

「論文が投稿されるまで教えてくれなかった,私たちの口は堅いのに」と大変残念がっていた。

それだけ厳しいかん口令が敷かれていた。

裏話2つ目は,発見を逃していたかもしれなかったとのこと。なぜかというと,

そのころは磁気テープに事象を記録していて,通常ならその時間帯は磁気テープを交換しているところだった。

たまたまその日は休日で鉱山は休みで入山できず,磁気テープは回っていた。

裏話2つ目である。図3.6の横軸の実際の時間には最大1分くらいの誤差があるという。

それは,計算機の時刻を実験シフトの人が腕時計を見て適当に入力したためとのこと。

そのため,IMBの事象との時刻の一致もその程度の誤差内でしかわからない。

現在のように GPSが発達していず,また,正確な時刻が必要とも思われていなかったためである。

3.4.6 超新星ニュートリノ観測裏話 (ii)

もっと生々しい裏話は,カミオカンデとIMBのどちらが先に超新星ニュートリノ事象を発見したかである。 数日間のデータから,わずか十数秒間の事象のかたまりを探すのだから,簡単なことではない。 中畑さんらは,図3.6のプロットを計算機用紙に延々と印刷させ,紙の山の中から図3.6のかたまりを探して発見した。 はじめIMBは,自分たちが独立に発見したと言い張った。 小柴先生は毅然として,カミオカンデの共同実験者から時刻の情報が伝わったことをIMBに認めさせた。 そのため,PRL紙での論文の順番もカミオカンデ,IMBの順になった。

3.4.7 超新星ニュートリノ観測裏話 (iii)

小柴先生は後で「超新星ニュートリノ観測の可能性はちゃんとカミオカンデ実験提案書に書いておいた」と話された。 また「ちょうど超新星爆発が起きるとはなんという幸運かとよく言われるが,準備していたから観測できたんだ」 と繰り返しおっしゃっておられた。 私たちの銀河系や近傍での超新星II型爆発の頻度は,100年に1回と見積もられている。 セレンディピティの典型であるが,実験装置が用意されてあって初めて観測が可能になる好例といえる。

表紙に戻る

第 4章 スーパーカミオカンデとハイパーカミオカンデ

カミオカンデの快挙でスーパーカミオカンデ(SK)建設の機運が高まった。 検出器の内水槽の水量をカミオカンデの3,000トンから50,000トン(直径,高さそれぞれ約40 m) にし,50 cm口径光電子増倍管の数も1,000本から11,200本にするという計画であった。 IMBグループも参加して,本体を囲む外水槽部分を担当することになった。 外水槽は外からの粒子を検出・棄却するための装置である。

4.1 建設と実験開始

1987年5月1日に東大宇宙線研所長に就任した荒船次郎さんは,カミオカンデを東大理学部から宇宙線研に移管した。

4.1.1 東大宇宙線研究所

東大宇宙線研究所は,1976年に,それまでの東大宇宙線観測所を改編し,全国共同利用研として東大に付置された(文献 [2])。 しかし宇宙線研は,1980年代には整理されるべき研究所最有力候補の1つに挙げられるほど低迷していた。 荒船さんは,研究グループとともにSK予算化に尽力され,首尾よく実現にこぎつけた。 以後,神岡には神岡宇宙素粒子実験施設が設置されて,いろいろな実験の舞台になり, 荒船さんは東大宇宙線研のV字回復の中心的役割を果たされた。 例えば東北大に移った鈴木厚人さんらが,カミオカンデの跡地にKamLAND(KAMioka Liquid scintillator Anti-Neutrino Detector) を建設して,原子炉からのニュートリノ振動観測や地球からのニュートリノの初観測に成功するなど,大きな成果を挙げている。 現在は,重力波観測装置KAGRA(KAmioka GRAvity-wave observatory)が, 2017年末の観測開始を目指して最終調整を行っている。

4.1.2 SK建設

1991年11月からSKの建設作業が始まった。

1988年9月1日に東工大教授として着任した私は,トリスタン実験を遂行する一方,

助教授として着任した谷森達さん(現京大教授)とともにSKに参加することになり,建設に携わった。

SKは,国内外の研究者総勢百数十名のグループとなった。

高エネルギー実験(素粒子実験)は,どうしても建設期間が長く,また,完成後は今度はデータ収集・解析期間が長くなってしまう。

大学の研究室としては,物理成果の可能性・重要性に加えて,

学生さんの研究テーマとして測定器開発とデータ解析の両方の可能性があることは大変望ましく,

そのためにもSK建設開始は時期的にもありがたかった。

私たちはシフトを組んで建設に当たった。

SKは,カミオカンデから数百メートル離れた場所にあり,坑口から水平に自動車で行けるようになった。

(カミオカンデの時と異なり,トロッコに乗ることはなくなった。)

山の下なので,そこはじゅうぶん地下である。

4.1.3 作業に当たって

作業に当たって,学生さんが50 cm口径光電子増倍管を直接扱うことは禁じられていた。

光電子増倍管が高価だからではない。爆発の危険性のためである。

光電子増倍管の内部は超高真空でガラスは薄いため,割れるとガラスの破片が数十メートルにわたって飛び散って危険である。

そのため,私たち研究者と請負会社の作業員とが光電子増倍管の作業に従事した。

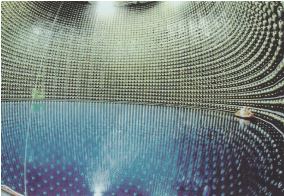

幸い,建設作業中に破損事故は皆無で無事建設が完了した。図4.1は完成間近のSKである。

図4.1: 完成間近の SK(東大宇宙線研提供)

4.1.4 SK 完成と実験開始

鬼軍曹と呼ばれた戸塚さん(SK スポークスパーソン)が檄を飛ばして,予定通り1996年4月1日から観測が開始された。

4.1.5 実験シフトへ

実験シフトは,大学や研究機関ごとに,共同研究者の頭数で割り振られる。

実験シフトは,通常は1人1週間(プラス引き継ぎ)単位となる。

(引き継ぎのため,本来なら1日余分に必要だが,たいていは次の人がベテランで,メールだけで引き継げた。)

大学をそんなに空けられるのは夏休みか年末くらいなので,お盆前後とクリスマスはたいてい神岡だった。

神岡へは,自動車で通ったときもあったが,寝台夜行で富山駅まで行くことが多かった。

高山線で猪谷駅まで乗り継ぎ,神岡鉄道の茂住駅で降りる。

橋を渡ってすぐの共同利用宿舎に荷物を置き,すぐに研究棟に向かうと,うまく朝のシフトに間に合ったものだ。

(現在では新幹線が開通して,夜行列車も無くなった。

便利になった反面,神岡鉄道が廃線になってバス便だけになり,不便になったこともある。)

3度の食事も申し込んでおけば暖かいものを食べられ,昼のシフトのときは弁当も用意してくれて大変ありがたかった。

賄の方々や事務の方々もとても気さくで好感がもてた。

実験シフトは3交代制で,データ取得が落ち着いてくると,日中だけ鉱山の中に入ることになった。

それで,日中は2人で坑内へ,夕と深夜は坑外の研究棟での1人体制となった。

さすがに深夜はしんどいので,朝か夕を担当させてもらった。外国からの研究者は,よく日中と夕を連続して担当していた。

シフトの義務をまとめて果たすためだが,ときには1カ月以上もそれを続け,頭が下がった。

冬の朝は,雪で埋まった自動車を掘り起こすのが大変だった。

坑内へは,許可された自動車をマインドライバー(坑内運転手)が運転して出入りする規則になっている。

私も講習を受けてマインドライバーになったが,目を悪くして返上した。(マインドライバーの数は制限されていたため。)

そこで,毎朝のマインドライバー確保の心配があった。

でも大抵は,坑内で作業する研究者がいて分乗させてもらえた。

4.1.5 実験シフト

シフトでは,計算機がスムーズにデータを取っている限りあまりやることが無い。

2時間おきに装置を点検したり,データのヒストグラムをチェックする。

警報が鳴ると大変だが,昼間だと遠慮なく担当のエキスパートを呼べる。

ときどき見学者グループが来て,説明役も果たした。

たまに,「超新星爆発」という警報が出る。

計算機で超新星信号候補を探していて,ゆるい条件に合うと警報を出す。

全世界ネットがあって,本物なら全世界に知らせる仕組みになっている。

シフトの人は,いろいろな分布等を調べて本物かどうかを判断し,

本物らしければ24時間いつでも担当エキスパートに連絡するようにとマニュアルに記してある。

(残念ながら1987A以後これまで1つも無かった。)

戸塚さんは単身赴任で寂しかったようで,

私や西川公一郎さん(元KEK素核研所長)が研究棟にいるのを知ると夜中に館内放送で呼び出し,

一緒に飲みながらだべったものだった。研究棟には図書も揃っていて大変勉強になった。

4.2 ニュートリノ質量の発見

水量50,000トンでのデータの威力は素晴らしかった。 核子崩壊は現在まで発見されていないが,その下限値を1034年以上と結論するなど,他の追随を許していない。

4.2.1 大気ニュートリノの結果発表

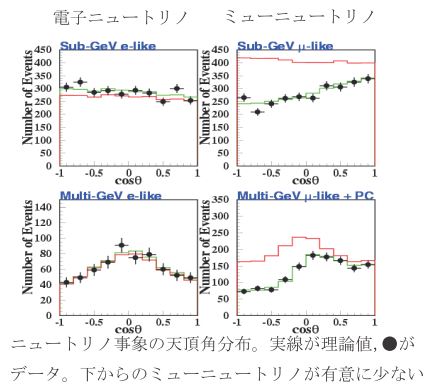

1998年6月18日,岐阜県高山で開かれたニュートリノ国際会議で,梶田さんがニュートリノ振動の決定的な証拠を示した(図4.2)。 私もその発表を聞いていたが,トーク終了後拍手が鳴りやまなかった。それほど印象的で圧倒的な証拠であった。

4.2.2 反響

クリントン米大統領(当時)が議会でニュートリノ質量の発見に言及したのにはびっくりし,文化の違いに感動した。

また,ニューヨーク タイムスの記事はおもしろかった。

「話を聞いたが,略語(業界用語)が多くてわかりにくかった。研究もますます細分化されて,

専門が少し違うだけでお互いに話が通じなくなっている」との記事だった。

私たちにとってうれしかったのは,1999年朝日賞受賞である。

他の賞と違ってグループも対象で,夫婦,家族で授賞式に参加できた。

妻は,ドイツ・ハンブルグ時代以来久しぶりに旧交を暖めることができて楽しかったとのこと。

受賞者の一人はまどみちおさんで,「ぞうさん」の歌詞などがまどさんの作詞だと初めて知ったりした。

実はカミオカンデも以前に朝日賞を受賞し,そのときの受賞者の一人は手塚治虫氏だったとのこと。ちょっとうらやましかった。

スーパーカミオカンデには,国内外の著名な方々が見学に訪れ,ドアに一言と署名が残されている。

天皇皇后両陛下も来訪された。

4.2.3 大気ニュートリノとは

大気ニュートリノとは何であろうか。

宇宙からの高エネルギー宇宙線(陽子など)が大気の窒素や酸素原子核と衝突して2次粒子が発生する。

生成された粒子がさらに空気の原子核と衝突して,たくさんの粒子が生成される(空気シャワー)。

このとき,電子ニュートリノとミューニュートリノも生成される。

大気で生成されるニュートリノを大気ニュートリノという。

図 4.2: 大気ニュートリノの結果(東大宇宙線研提供)

4.2.4 大気ニュートリノのデータ

ニュートリノは地球もすうすう通り抜けるため,上からも下からもほぼ同数測定器を通過する。 すなわち,観測ニュートリノの天頂角分布(例えば図4.2のような)は左右(すなわち地球の上からと下からに対して) 対称なはずである。図4.2によると,確かに電子ニュートリノはそうなっている。 しかし,ミューニュートリノは下からのものが有意に減っている。これがニュー トリノ振動の直接証拠である。

4.2.5 ニュートリノ振動とは

ニュートリノ振動とは,量子力学的現象である。

実はニュートリノには3種類あり,ミュー粒子のさらに17倍重いタウ粒子と対になるタウニュートリノが存在する。

ニュートリノ振動とは,例えばミューニュートリノが飛行中にタウニュートリノに変化したりまた戻ったりする現象である。

牧,中川,坂田の3人の理論家が1960年代はじめごろ,その可能性を論じていたが,

実験的に明確にその証拠が示されたのは初めてだった。

実験データは,下からのミューニュートリノが約13,000 km(地球の直径)飛行する間に,

ニュートリノ振動によって半分程度がタウニュートリノに変化したことを示している。

タウニュートリノは,水の原子核との衝突反応で生成されるべきタウ粒子が重いため,

水中での反応確率はミューニュートリノに比べて無視できるほど小さい。

そのため,観測されるミューニュートリノの数は飛行距離が長いほど少なくなっている。

4.2.6 カミオカンデでの兆候

実は,大気ニュートリノの振動現象は,カミオカンデのデータにも兆候が見えていた。 私が東工大に移った1990年ごろ,小柴先生に東工大での講演をお願いしたことがあった。 その講演の後,小柴先生は「大気ニュートリノ異常が楽しみなんだよ」とおっしゃったのが記憶に残っている。 当時は統計が悪く,みな半信半疑であった。さすが新しい物理への勘が鋭い方だと感心させられた。

4.2.7 梶田氏ノーベル物理学賞受賞

ニュートリノ振動は,ニュートリノが質量をもたないと起きない。

したがって図4.2は,ニュートリノが質量をもつことの直接証拠となる。

この発見が評価されて2015年,梶田さんがノーベル物理学賞を受賞された。

SKを主導された戸塚洋二さんはそのうれしいニュースを知ることなく,2008年7月10日他界された。

また,須田さんも折戸さんも50代で亡くなってしまわれた。

4.2.8 ニュートリノ質量の意味するもの

そもそも,ニュートリノが質量をもつことがなぜそんなに重要なのだろうか。

1つには,1970年代半ばに完成した素粒子の

標準理論では,ニュートリノに質量がないと仮定していることにある。

現在のところ,ニュートリノが質量をもつことだけが,標準理論に矛盾する実験事実であり,

それ以外では,標準理論は素粒子の世界を矛盾なく記述している。

すなわち,ニュートリノ質量は標準理論を超える理論の大きなヒントである。

そもそも,ニュートリノ質量の値自身も,数少ない標準理論のパラメータの中で決定されるべき重要な量である。

(現在は,質量の2乗の差のみしか測られていない。)

4.2.9 標準理論を超える3つの実験手段

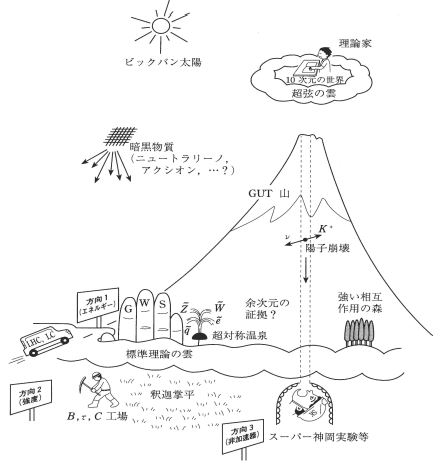

「標準理論を超える実験事実を発見する」,それが私たち実験家の悲願であった。

そこで,拙著(文献 [3])より図4.3を掲載することをお許し願いたい。

図4.3は,標準理論を超えるための素粒子実験の3つの方向を表している。私たちはいま境界が見えない釈迦掌平にいる。

標準理論は強力でその予言に矛盾する実験事実は存在しなかった。

(そこで孫悟空の話から限界の見えない釈迦掌平とした。)

理論家さんは,実験家の手の届かない超高エネルギー領域の世界(超弦理論)を探っている。

素粒子実験の3つの方向とは,1つは伝統的な「より高エネルギーへ」である。

事実,過去にほんの少しエネルギーが足りないために新粒子の発見を逃した例がいくつもある。

アメリカで建設が始まっていたSSC(Superconducting Super Collider)は建設途中でキャンセルされてしまい,

現在はCERNのLHC(Large Hadron Collider)が最高エネルギー領域を探っている。

そしてついに2012年,標準理論で唯一未発見だったヒッグス粒子の発見に至った。

2つ目の方向は強度である。加速器の強度を上げて稀な現象を探る方向である。

KEKは,B 中間子を大量生産するKEKB加速器を建設し,現在世界トップを走っている。

3つ目は,加速器では到底実現できないエネルギー領域,大統一理論の現象などを地下等に潜って(または宇宙に出て)

観測する方向(非加速器実験)であり,カミオカンデやSKがその好例である。

(SKでは,4.4節に述べるように,加速器からのニュートリノを観測する実験も行っており,非加速器実験ではなくなったが。)

図 4.3: 素粒子実験の 3 つの方向(拙著(文献 [3])より)

4.2.10 ニュートリノ質量の意味(2)

ニュートリノに質量があるといっても,その質量は電子の質量に比べても10桁ほども小さい。 それは,現在加速器で到達可能なエネルギーの12桁以上上の質量領域に新粒子が存在するため,という柳田勉さんらの理論予想がある。 この理論も実は1979年の理論研究会で初めて提唱された。 柳田さんによると,ニュートリノ質量は,この宇宙が反物質でなく物質でできていることをうまく説明できるという。 138億年前,ビッグバンで始まった宇宙は超高温で,物質と反物質は等量生成されたはずである。 すると粒子と反粒子は互いに対消滅してしまう。 現在のような物質優勢の宇宙になるためには,約100億分の1だけ物質が余計に多く生成され,対消滅せずに残ったとしなければならない。 それを説明できる理論だという。

4.3 太陽ニュートリノの観測

太陽ニュートリノの統計量も上がり,昼と夜の差や季節変化なども研究できるようになった。

4.3.1 太陽ニュートリノ観測結果

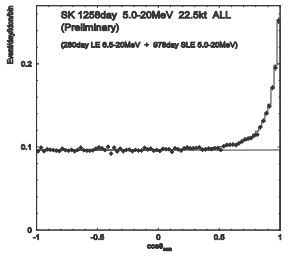

図 4.4は,電子ニュートリノによって生成される電子の角度分布であり,

ほぼ平らなバックグランドの上の前方ピークが信号である。実線は理論値の40%で,デービスらの結果を支持した。

この不一致もニュートリノ振動の結果であることが後にわかった。

図 4.4: 太陽ニュートリノの結果(東大宇宙線研提供)

4.3.2 大気,太陽ニュートリノ観測の結果わかったこと

大気ニュートリノと太陽ニュートリノの結果が理論家を驚かせたのは,3種類のニュートリノ間の混合角が大きかったことである。 混合角は世代間の混じり具合を表す。

4.3.3 素粒子の世代とは

まず,世代を説明しなければならない。電子やニュートリノはレプトン(軽粒子)族である。

一方,強い力を感じる陽子,中性子,パイ中間子などは,ハドロン族と呼ばれ,基本粒子クォークからできていることがわかった。

クォークには6種類あり,電子と電子ニュートリノが対になっているように,2つずつの対が3種類ある。

この3種類の対を3世代と呼ぶ。つまり,クォークもレプトンも3世代ずつある。

クォーク間の混合角は小さかった。それでニュートリノ振動の効果もあったとしても小さいと信じられていた。

ところが,レプトンの混合角は大きかったので,大気ニュートリノ振動が大きく見えたのである。

4.4 長基線ニュートリノ実験

西川公一郎さんは,加速器からのニュートリノビームをSKに向けて発射し,

SKで観測してニュートリノ振動をより詳しく研究できると提案(長基線ニュートリノ実験)した。

制御されたニュートリノビームを用いて観測する加速器実験のメリットは大きい。

ニュートリノビームは加速器からの速い取り出しで飛んで来るので,

GPSによってその短い時間(1マイクロ秒ほど)の事象を見ればよく,ほとんどバックグラウンドが無い観測ができる。

KEKの陽子加速器でニュートリノを生成し,250 km離れたSKで観測する実験はK2K(KEK to Kamioka)と呼ばれ,所期の成果を挙げた。

さらに東海村でJPARC(Japan Proton Accelerator Research Complex)が建設され,ニュートリノビームラインも建設された。

この実験はT2K(Tokai to Kamioka)と呼ばれ,実験が進行中で成果を挙げつつある。

4.5 光電子増倍管破損事故と復帰

2001年11月12日11時01分,それは起きた。

2001年7月に,故障した光電子増倍管の交換を終わり,内水槽の80%まで水が蓄えられていたときだった。

実験室内にいた研究者は地響きを聞き,異変に気づいた。 11,200本のうち約6,000本の光電子増倍管が破損する事故だった。

底部の光電子増倍管の1つが破損し,その衝撃で連鎖反応的に次々と破損したためだった。

40 mの水深では5気圧の圧力がかかっている。1つが破損すると水が一気になだれ込み反射して,周りの玉を衝撃波が襲う。

戸塚さんは,全共同研究者に向けて事故を報告するとともに,再建の固い決意を表明した。

再発防止対策は単純である。破損する玉は静かに壊れてもらえばよい。

すなわち,光電子増倍管に塩ビの袴とアクリルのカバーを付け,小さな穴を通して水が流れ込むようにすれば,衝撃波は生じない。

必要数の光電子増倍管を製作するには4年間かかるため,まずは予備の光電子増倍管を用いて,

密度を半分にして2002年10月から観測を始めた(SK-II)。

必要数が揃った2005年10月から作業を行い,2006年10月に完全復旧した(SK-III)。

4.6 ハイパーカミオカンデ計画

SKでの成果を受けて次期計画は議論されていたが,梶田さんのノーベル賞受賞で注目を浴びるようになった。 ハイパーカミオカンデ(HK)は,2026年に実験開始する目標で,直径74 m×高さ60 m(260,000トン)の検出器を2基建設する計画である。 光電子増倍管も40,000本×2という規模で,予算は1基当たり700億円と見積もられて,予算化の努力がされている。

4.6.1 HKの目的

HKの最大の目的は,何と言っても悲願の核子崩壊の発見であろう。

その発見と,それに続く崩壊モードの研究によって,一気に大統一理論のエネルギー領域に達し,

そこではたらく相互作用を探ることができる。

加速器のニュートリノビームを使った実験では,軽粒子族でのCP の破れ(粒子と反粒子の対称性の破れ)がついに

観測できるという期待が大きい。

クォークの世界でのCP の破れは,KEKBと米国の加速器での実験により確立され,

小林誠,益川敏英氏の2008年ノーベル物理学賞受賞につながった。

両氏は1974年に,標準理論の中にCP の破れを組み込む理論を発表した。

クォークの数が3個しか知られていなかったときに,6個以上必要であることも同時に予言した。

HKでは,そのほかの物理課題も満載である。

4.6.2 核子崩壊の意味

核子崩壊が発見されると日常生活に何かメリットがあるのだろうか。残念ながら私には思いつかない。

しかしながら,哲学的には大きな意味がある。

すなわち,宇宙の終わり方の一つが確定するのだ。

たとえば,核子の寿命が1035年とわかったとしよう。

すると5×1035年後の宇宙には,ものを構成する物質が0.7%しか残っていない。

惑星も恒星も銀河も壊れてしまい,ブラックホールだらけの宇宙になっているだろう。

確かに気の遠くなるような遠い遠い未来のことで,人類もとうの昔に滅んでいて,何の痛痒も無いかもしれない。

でも,そういう遠い未来まで見通すことができるというのは素晴らしいことではないだろうか。

これに関連して,フェルミ国立研究所を創設したウイルソン所長(当時)の有名な逸話がある。

完成した当時世界最高エネルギーの加速器を見学した国防省の役人が,案内したウイルソン所長に尋ねた。

「これが国防に何の役に立つのか」と。ウイルソン所長の返事は「全く国防の役には立ちません」だった。

しかし次の言葉がよい。付け加えての言葉は,「しかし,米国を守るのに値する国にすることに役立ちます」だった。

4.6.3 HKまでのSK

HKが完成するまで,SKはいくつかの改良を加えつつ観測を続ける。

超新星爆発はいつ起こるかわからない。

私たちの銀河系の中心付近で起こったとすると,観測できるニュートリノの数は数万個と見積もられ,

一気に爆発機構の詳細に迫ることができる。

また,過去の超新星爆発からのニュートリノは宇宙にたまっているはずで,その発見ももう間近であろう。

太陽ニュートリノに関しては,現在のSKでは太陽からの一番高エネルギーのニュートリノしか観測できない。

そこでガドリニウムという元素を加えて,

より低エネルギーのニュートリノも測定しようという計画が実行に移つされようとしている。

T2Kの完了後もさらなる改良を加えた加速器実験がなされるであろう。

このように,小柴先生が撒いて育てられた水チェレンコフ測定器の種は,さらに大きく花開き,実を結ぼうとしている。

表紙に戻る

文献

[1] ”Unified Theories and Baryon Number in Universe”, Proceedings of the Workshop, edited by O. Sawada and A. Sugamoto,

Feb.13-14, KEK.

[2]「 高エネルギー物理学 事始め」,長島 順清,http://osksn2.hep.sci.osaka-u.ac.jp/ naga/works/PSmemo-JPS.pdf

[3]「素粒子物理入門ー基本概念から最先端までー」,渡邊靖志著,培風館,2015年3月31日,初版9刷