| テーマB-06 | 新幹線の発展に伴う集電システムの進化 | 関連データベースへアクセス |

| 著者: 元鉄道総合技術研究所主管研究員 眞鍋克士 | 私のプロファイル |

【1.新幹線鉄道発展の概略】

現在、約営業キロが2900㎞余に及んでいる日本の新幹線鉄道は1964年10月1日の東海道新幹線(553㎞)の開業に始まる。 東京オリンピックの開催に間に合わせるため突貫工事で進められたと いわれている。 当初の運転最高速度は200km/hで翌年から210km/hとなった。 その後、1975年3月には博多までの山陽新幹線が、1982年には大宮~盛岡の東北新幹線、大宮~新潟の 上越新幹線が開業し、1985年には上野~大宮間が加わり営業キロは約2000㎞と約4倍に拡大した。 ここまでが国鉄時代の新幹線の量的発展である。 1987年4月に国鉄は民営分割され、 JRとなった。 JR になってからは1991年東京~上野間、2010年盛岡~新青森間、2011年九州新幹線鹿児島ルート博多~鹿児島間、2015年北陸新幹線高崎~金沢間、2016年北海道新幹線新青森 ~新函館北斗間が途中開業を含みながら約960㎞拡大されてきている。 このうち東京~上野間を除くすべての区間はいわゆる整備新幹線であり、設計速度が260km/hとして施工されている。 年間輸送人員は最初3000万人程度だったのが、現在は10倍の3億人を超している。 列車速度は現在東北新幹線の一部区間で320km/hになっているが260~270km/hがほとんどである。

【2.集電システムの変化】

2.1 集電システムと私の関係

これから述べる集電システムとは線路上空に張ってある架線に車両屋根上のパンタグラフが接触して運転電力を車両に取り込む装置をいう。 私は1967年4月すなわち新幹線開業後、2年半後に

国鉄に就職し、1968年4月から2010年3月まで国鉄鉄道技術研究所、民営分割後引き続き財団法人鉄道総合技術研究所において主に集電システムのダイナミクスと発生騒音の研究開発に携わった。

最後の10年は研究所全体に関する仕事をしていたので、実質的には32年くらいこの業界にお世話になったことになる。

2.2 開業時の新幹線集電システムの課題

東海道新幹線の構想は国鉄鉄道技術研究所の創立50周年記念講演会「東京-大阪間3時間の可能性」1957年5月30日で初めて公にされた。 ここでは車両、線路、乗り心地と安全、信号保安の

見通しが取り上げられたが、集電システムについては論及されていない。 おそらく集電の見通しを述べるほど技術が明確になっていなかったのではないかと思われる。 当時、在来線の

最高速度は95km/hだったので200km/h以上への運転速度向上は画期的な構想であった。 加えてこの講演会では1956年フランス国鉄が行った331km/hの速度記録を出した試験の記録映画が

上映された。 この試験の結果は車両の蛇行動と集電(電気機関車)が高速走行時の問題(走行後の線路の曲がりだとかパンタグラフの電気火花のひどさ)であることを示していた。

新幹線計画が具体化すると集電システムの確立が急がれるようになった。 電気方式は25kV、60Hz 単相交流、列車としては動力分散方式が選択され、12両全電動車の電車編成で12両編成

では6個のパンタグラフを持つものとなった。 架線方式は在来線を使った170km/hまでの試験、鴨宮のモデル線試験を繰り返し、合成コンパウンド架線(3本の線、総張力3トン、吊り金具

にばねとダンパを内蔵し、静的にはパンタグラフが水平に移動するように設計)が採用された。 すなわち、50m間隔6個パンタグラフを持つ0系新幹線電車12両編成と合成コンパウンド

架線が開業時の集電システムである。 こうして200km/h運転が可能になったが、営業運転が始まるとすぐに問題が明らかになってきた。 この方式では列車が走行すると架線の上下動が

大きく(標準で約80㎜程度)、構造が複雑で調整が不十分な区間や強風が吹いたりするとさらに変位が増加し、線条の疲労、パンタグラフの衝撃などによって架線が断線する事故が多発

した。 開業後、2か月余りの昭和39年12月に初めての断線事故が起こりその後1989年までの25年間、年に0~5回、年平均1.1回程度の事故が続いた。断線事故が生じると架線はパンタグラフ

と絡んでしまい、多くの場合パンタグラフが破壊され、列車が立ち往生することになり運転回復に時間がかかった。

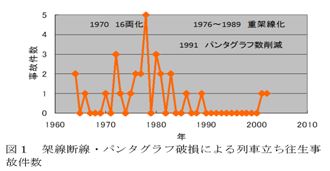

図1に事故件数の経過を図2に事故が生じたときの事故品の写真を示す。

架線の断線事故では人命こそ奪わなかったが、交通機関として重要となってきていた新幹線の運転が数時間から2日間にわたって止まってしまい、厳しい社会的批判を受けた。

この苦い経験から山陽新幹線の架線として変位の小さいヘビーコンパウンド架線(3本の線、総張力5.5トン、通常の吊り金具)の開発が行われた。 この結果、架線の上下動は約半分に

なり、故障や事故は激減した。 ヘビーコンパウンド架線は山陽、東北、上越の各新幹線の高速区間に標準装備された。東海道新幹線でも架線のヘビーコンパウンド化工事が営業しながら徐々

に進められたが、その完成は民営分割後の1989年2月までかかった。 これで全国の新幹線の架線が高速区間ではすべてヘビーコンパウンド架線となった。

2.3 新幹線の高速化と集電システムの課題

新幹線は開業時200㎞/h、翌年には210km/hの最高速度となったが、その後しばらくは路線の拡大に力がそそがれ、速度向上はなされなかった。 実際に速度向上が行われたのは1985年東北

新幹線の上野開業時で240km/hとなった。 東海道・山陽新幹線では1986年になって初めて220km/hに最高速度が引き上げられた。 このように開業後20年以上にわたって速度向上が行われ

なかった背景には新幹線の沿線騒音振動問題がある。

課題1 騒音

新幹線の開業以来、名古屋地区の住民が騒音振動に悩まされ苦情を申し立て、ついには1975年運行差し止めを求めた訴訟に進展した。 名古屋以外でも苦情が殺到する状況で、政府は1975年

「新幹線鉄道に係る環境基準」を定め、騒音は住宅地70ホン以下、その他地区75ホン以下とした。 当時の新幹線は名古屋地区を除き環境基準ぎりぎりのレベルであり、速度向上するには

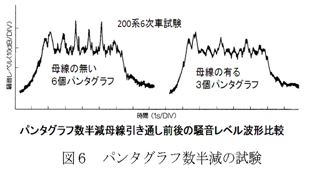

何らかの騒音対策をしなければならなかった。 上述した東北新幹線の240km/h運転を実施するためには、パンタグラフ数半減、高圧母線引き通しの騒音対策が行われた。 この効果について

は後述するが、環境基準の順守に加え、名古屋訴訟の和解(1986年)条項では現状非悪化、すなわち環境基準以下であっても、騒音が増加することはしないことになった。 速度が上昇する

と一般には騒音が増加するので、それに見合った何らかの対策がない限り、速度向上はできないことになったし、今でもそうである。

課題2 波動伝播速度

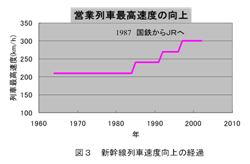

次の速度向上段階は、1992年300系電車のぞみの270㎞/h運転、1997年の500系電車の300km/h運転である。大まかな速度向上経過を図3に示す。 この段階では架線がどの速度まで使えるのか

といった本質的な問題がクローズアップしてきた。 架線は電線を強い力で引っ張って構成しているので、パンタグラフが加振すると波動が伝播する。 この波動伝播速度と運転速度の関係

である。

次の速度向上段階は、1992年300系電車のぞみの270㎞/h運転、1997年の500系電車の300km/h運転である。大まかな速度向上経過を図3に示す。 この段階では架線がどの速度まで使えるのか

といった本質的な問題がクローズアップしてきた。 架線は電線を強い力で引っ張って構成しているので、パンタグラフが加振すると波動が伝播する。 この波動伝播速度と運転速度の関係

である。

課題3 トロリ線の波状摩耗

開業以来の新幹線のトロリ線(パンタグラフが直接接触する電線)には波長20㎝程度、最大全振幅0.5㎜程度の周期的な波状摩耗が発生し、連続的な電気火花(アーク)が発生していた。

これは前述した騒音の大きな音源であることに加え、振動を増加させ、疲労を促進する元凶であった。 新幹線を速度向上するには大きくいって以上3課題の解決が必須であった。 以下、

具体的にこれらの解決策について述べてゆく。

【3.課題1 騒音】

集電システムから発生する騒音は音源別に摺動音、アーク音、空力音である。 ホームで列車が入ってくるときにパンタグラフ付近から聞こえてくるのが摺動音である。 すり板とトロリ線

がこすれて振動し発生するものである。 アーク音はトロリ線とパンタグラフが離れた(離線)時に発生するアークに伴う騒音でバリバリといった強い音である。 空力音はパンタグラフが

高速で空気を切る音で、ゴルフクラブを振るとビューというような音がするがあれと同じである。 これらのうち摺動音は速度増加が小さく、高速では後の2つが対策の主体となってくる。

空力音は速度6乗則以上で増加する、すなわち速度が2倍になると音のエネルギーは2の6乗=64倍(18dB増)になるというすさまじい増え方である。 アーク音ははっきりした傾向は

把握されていないが、速度向上に伴い離線、集電電流の増加となり、著しい増加を示すことになる。 交流の電気接点を開くとアークが継続するがボーといった低い音がするだけで激しい音

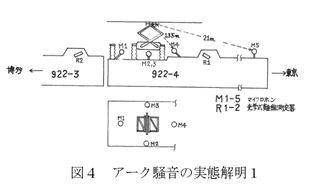

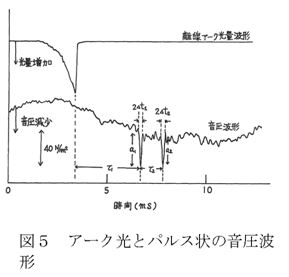

は発生しない。 このアークに風を当てるあるいは接点を高速で移動させるとバリバリと強い音が出てくる。 新幹線の黄色い電車(電気軌道総合試験車)のパンタグラフのアーク光と音を

同時に測った方法と波形の例を図4と図5に示す。

交流の電気接点を開くとアークが継続するがボーといった低い音がするだけで激しい音

は発生しない。 このアークに風を当てるあるいは接点を高速で移動させるとバリバリと強い音が出てくる。 新幹線の黄色い電車(電気軌道総合試験車)のパンタグラフのアーク光と音を

同時に測った方法と波形の例を図4と図5に示す。

図5の波形は離線が発生するとアークが徐々に伸びてアーク光が強くなり、パンタグラフが再着線した瞬間にアーク光が急に消え、

それに伴ってパルス状の音圧低下が発生していることを意味している。 パルスが2つあるのはマイクロホンに直達するものと屋根面で反射して到達するもので元は1つである。 このよう

にアークが急に消滅することによって強い音が発生することになる。 アーク音を低減するために①アークの源となる離線を減らす、②離線が発生してもアークが発生しにくい、③1列車の

パンタグラフ数を減らすなどの方策が実施された。 鉄道設備は車両にしても地上設備にしても膨大なのでシステムのチェンジには時間がかかる。 200系新幹線電車のパンタグラフ数を

半減し、パンタグラフ間を母線で電気的につなぐ方策が導入されたのは1984年であった。 これは②と③に対応するもので、特に②の対策はアーク騒音対策としては顕著な効果があり、これ

によってほぼアーク音はなくなったといってよい。

図6にその効果を確認した試験の騒音レベル波形を示す。 この図は指向性マイクロホンで測ったもので列車の長さに沿った部分からの

騒音発生強度に対応するものである。 対策なしでは12両編成の6個パンタグラフから強いアーク音が発生しているが、母線のある3個パンタグラフではパンタグラフの騒音は低くなっている。

この残っている騒音が空力音である。 この対策は電気方式の違いで東海道新幹線にはすぐには適用できなかった。 電気方式をBTからAT(日本の交流電化方式は沿線への通信誘導対策の

ためにトランスを用いてレールに流れる電流をトロリ線近くの電線に導くようになっている。 東海道新幹線では数キロごとに電気的に区切るBT方式が採用されたが、山陽新幹線以降には

区切る必要のないAT方式が用いられた。)に変更する工事が終了した1991年になって初めて100系新幹線電車で実現した。

図6にその効果を確認した試験の騒音レベル波形を示す。 この図は指向性マイクロホンで測ったもので列車の長さに沿った部分からの

騒音発生強度に対応するものである。 対策なしでは12両編成の6個パンタグラフから強いアーク音が発生しているが、母線のある3個パンタグラフではパンタグラフの騒音は低くなっている。

この残っている騒音が空力音である。 この対策は電気方式の違いで東海道新幹線にはすぐには適用できなかった。 電気方式をBTからAT(日本の交流電化方式は沿線への通信誘導対策の

ためにトランスを用いてレールに流れる電流をトロリ線近くの電線に導くようになっている。 東海道新幹線では数キロごとに電気的に区切るBT方式が採用されたが、山陽新幹線以降には

区切る必要のないAT方式が用いられた。)に変更する工事が終了した1991年になって初めて100系新幹線電車で実現した。

パンタグラフの空力音対策としては①パンタグラフカバー、

②低空力音パンタグラフが挙げられる。 ①は車両屋根上のパンタグラフの周囲を風防、塀で囲み、パンタグラフにあたる風速を低減し、加えて発生音が沿線下方向に伝播するのを防ぐ機能

を持つ。 1985年86年ころの各社の風洞試験や高速試験車走行で効果が確認され、1986年の100系電車への搭載を皮切りに、東北新幹線の200系電車、100N系電車、0系電車、300系電車、500系

電車と幅広く実用された。 実は1992年の300系電車以後の高速新幹線電車は空気抵抗やトンネル微気圧波低減のため車両高さ(レール面から屋根面まで)が4000㎜から3650㎜程度に低く

なっている。 すなわち、屋根から架線に達するパンタグラフなどの突起物がそれだけ大きくなっていることになり、これを蔽うパンタカバーも巨大化し、その弊害が出てきたのである。

図7にはいろいろな新幹線電車に搭載されたパンタカバーを示す。 次に説明する低騒音パンタグラフが開発されると本格的なパンタカバーは適用されなくなってきたが、側壁遮音壁などに

その成果が残っている。

パンタグラフの空力音対策としては①パンタグラフカバー、

②低空力音パンタグラフが挙げられる。 ①は車両屋根上のパンタグラフの周囲を風防、塀で囲み、パンタグラフにあたる風速を低減し、加えて発生音が沿線下方向に伝播するのを防ぐ機能

を持つ。 1985年86年ころの各社の風洞試験や高速試験車走行で効果が確認され、1986年の100系電車への搭載を皮切りに、東北新幹線の200系電車、100N系電車、0系電車、300系電車、500系

電車と幅広く実用された。 実は1992年の300系電車以後の高速新幹線電車は空気抵抗やトンネル微気圧波低減のため車両高さ(レール面から屋根面まで)が4000㎜から3650㎜程度に低く

なっている。 すなわち、屋根から架線に達するパンタグラフなどの突起物がそれだけ大きくなっていることになり、これを蔽うパンタカバーも巨大化し、その弊害が出てきたのである。

図7にはいろいろな新幹線電車に搭載されたパンタカバーを示す。 次に説明する低騒音パンタグラフが開発されると本格的なパンタカバーは適用されなくなってきたが、側壁遮音壁などに

その成果が残っている。

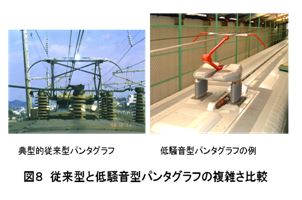

そこで空気流にさらされても騒音が出難い低空力音パンタグラフの開発が必須になってきた。 パンタグラフは基本的には円断面、矩形断面の多数の棒状部材で

構成されている。 できるだけ部材の数を減らす、また部材の断面を大きくして発生音の周波数を下げる、カルマン渦の発生を抑える工夫などを盛り込んだパンタグラフの開発が始まった

のは1995年である。 1997年には500系電車のT型パンタグラフ、1999年の700系電車、2002年のE2系1000番台電車のシングルアームパンタグラフとして実用化された。 図8に従来型と

低騒音型のパンタグラフおよびその周囲の状況を示しているが、これを見ると空力音が大幅に低減されていることを体感できる。

そこで空気流にさらされても騒音が出難い低空力音パンタグラフの開発が必須になってきた。 パンタグラフは基本的には円断面、矩形断面の多数の棒状部材で

構成されている。 できるだけ部材の数を減らす、また部材の断面を大きくして発生音の周波数を下げる、カルマン渦の発生を抑える工夫などを盛り込んだパンタグラフの開発が始まった

のは1995年である。 1997年には500系電車のT型パンタグラフ、1999年の700系電車、2002年のE2系1000番台電車のシングルアームパンタグラフとして実用化された。 図8に従来型と

低騒音型のパンタグラフおよびその周囲の状況を示しているが、これを見ると空力音が大幅に低減されていることを体感できる。

【4.課題2 波動伝播速度】

架線は電線に強い張力をかけて構成されているので、電線軸に垂直な変形は波動として前後に伝わる。 パンタグラフはこの架線に接触して走行するので波動を発生させると同時に相互作用

する。 この波動伝播速度は周波数で変わるが最も低い弦としての速度CはC=√(T/ρ)で計算される。 ここでTは張力(N)、ρは単位長さあたりの質量(kg/m)である。

架線を構成している電線のうちパンタグラフと接触するトロリ線はほとんど銅または銅合金である。 実際の値は張力Tが10000~15000N、ρは1~1.5kg/m程度である。 そこでCは100m/s、

すなわち時速では360km/hとなっている。 この波動伝播速度を高めるには①張力を強くする、②質量を軽くする、あるいはその双方を行うことになるが、張力、質量は電線の太さに比例する

ので材料を変えなければ飛躍的な向上はできない。 列車速度210km/hは波動伝播速度の約6割である。 列車速度が高くなって波動伝播速度に近づいてゆくとどうなるのか。

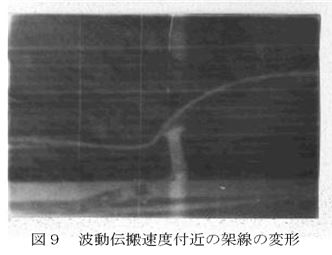

図9は数珠玉構造の波動速度を下げた模型架線でパンタグラフの移動速度が波動速度に近づいた場合の架線の変形を示す。 写真中央のパンタグラフは右から左に移動している。 パンタ

グラフの前方の架線は静止しており、パンタグラフの直前で強く屈曲し、後方は大きく上に跳ね上がっている。 この形は理論的にも予測されるものである。 そこで、パンタグラフ移動

速度が波動伝播速度に近づくと、①架線が破壊される、②架線の接触性能の源である柔軟性が無くなるといったことが懸念される。

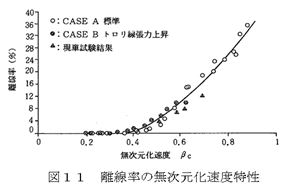

定量的なデータを得るため実際の架線・パンタグラフの大きさの速度縮尺模型すなわち波動伝播速度を1/2にするように系のパラメータを変えたシステムを速度200km/hで走行可能な集電

試験装置に設備し実験した。 設備の様子を図10に、その結果の一例を図11に示す。

図9は数珠玉構造の波動速度を下げた模型架線でパンタグラフの移動速度が波動速度に近づいた場合の架線の変形を示す。 写真中央のパンタグラフは右から左に移動している。 パンタ

グラフの前方の架線は静止しており、パンタグラフの直前で強く屈曲し、後方は大きく上に跳ね上がっている。 この形は理論的にも予測されるものである。 そこで、パンタグラフ移動

速度が波動伝播速度に近づくと、①架線が破壊される、②架線の接触性能の源である柔軟性が無くなるといったことが懸念される。

定量的なデータを得るため実際の架線・パンタグラフの大きさの速度縮尺模型すなわち波動伝播速度を1/2にするように系のパラメータを変えたシステムを速度200km/hで走行可能な集電

試験装置に設備し実験した。 設備の様子を図10に、その結果の一例を図11に示す。

無次元化速度が1に近いところまですなわち波動伝播速度に近いところまでの離線率が得られたが、種々

の条件の離線率が一つの線に集約されている。 すなわち、波動伝播速度に対する列車速度の比が性能を決めていることが理解される。 波動伝播速度近くの走行では断線こそしなかったが、

金具が曲がったり外れたりした。 波動伝播速度に近づくと性能は悪化するが限界速度ははっきりしない。 実用的な運転速度は波動伝播速度の70~80%程度が望ましいと言えよう。

300km/hを目指す場合、波動伝播速度を今の360km/hから430km/h程度に引き上げなければならない。 電線太さを変えないとすれば1.4倍の張力をかけることになり、抗張力性能の高い線材が

求められた。 実際には鋼芯銅トロリ線、PHC(析出硬化銅合金)トロリ線が開発され、現在の高速度走行区間に適用されている。 飛行機の場合、戦闘機はもちろん、旅客機でもかって

音速(波動伝播速度)を超えて運行されている。飛行機では音速に近づき超えた場合、衝撃波を発生する。 これは空気中の圧力が急変する個所で、いわば空気の裂け目である。

すなわち、空気を壊しながら飛行しているのである。空気は飛行機が行ってしまうと元の状態に帰る。 架線の場合、一度壊されると自然にはもとに帰らないので次の走行はできないことに

なる。

【5.課題3 トロリ線波状摩耗】

騒音のところでも述べたように、新幹線の高速区間では少し前まではパンタグラフは連続した電気火花と騒音、電波雑音をまき散らしながら走行していた。 トロリ線の摺動表面を調べると

波長約20㎝の凹凸(走行速度との関係で周波数は290Hz)が発生し、その振幅はピークピークで0.5㎜程度である。 トロリ線を新品に張り替えるとほとんど発生しないので、電気火花の原因は

この波状摩耗によることが分かっていた。 波状摩耗の写真を図12に電気火花の写真を図13に示す。

図12は線路下方からトロリ線を撮ったもので、摺動面に黒い部分と銅色の部分が交互に

並んでいる。 黒い部分は離線しているところで下に凸、銅色の部分は接触しているところで凹になっている。 図13の電気火花の写真は画面中をパンタグラフが通過する間シャッターを開放

にしたものでトロリ線に沿って火花が点々と映ることになる。

この波状摩耗を退治できれば大いにシステムの改善に繋がることは確かだが、その生成メカニズムははっきり分かっていな

かった。 当時のパンタグラフのすり板配置とトロリ線との接触は図14のようになっておりこの接触点間隔が20㎝であったから、これが関係していることは容易に想像できるが、なぜこの間隔

で波状摩耗が発生するのかを説明することはできなかった。 現地の波状摩耗の観察からこの摩耗は機械的に削られているもので、すり板とトロリ線の接触力が変動して起きていることが

推定される。 こで表面にもともと凹凸があるトロリ線を間隔2dの2つの質点(パンタグラフのモデル)が接触しながら走行した時の接触力を求め、その接触力の強さに従って摩耗が生じる

としたモデルを考えた。

この波状摩耗を退治できれば大いにシステムの改善に繋がることは確かだが、その生成メカニズムははっきり分かっていな

かった。 当時のパンタグラフのすり板配置とトロリ線との接触は図14のようになっておりこの接触点間隔が20㎝であったから、これが関係していることは容易に想像できるが、なぜこの間隔

で波状摩耗が発生するのかを説明することはできなかった。 現地の波状摩耗の観察からこの摩耗は機械的に削られているもので、すり板とトロリ線の接触力が変動して起きていることが

推定される。 こで表面にもともと凹凸があるトロリ線を間隔2dの2つの質点(パンタグラフのモデル)が接触しながら走行した時の接触力を求め、その接触力の強さに従って摩耗が生じる

としたモデルを考えた。

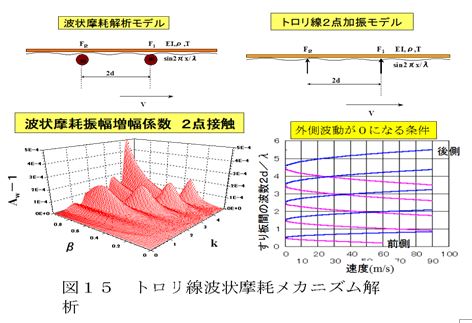

パンタグラフの走行前の凹凸に比べて走行後の凹凸が大きくなる割合を凹凸の波長ごとに計算した。 図15の左半分にそのモデルと計算結果を示している。

この計算結果のグラフの縦軸は凹凸の振幅が大きくなる割合を、β軸は列車速度/波動伝播速度、k軸は質点間隔2dの中にある波の数を示している。 これを見ると速度が高い時にはkが

1(2dが20㎝とすると波長20㎝の成分)で、速度が低くなるとk=2(波長10㎝)、k=3(波長6.7㎝)・・・といったところに山が見られる。 すなわちその条件で成長する波状摩耗

成分である。 このような特徴は名古屋駅近辺(すべての列車が停車するので駅からの距離に従って、走行速度が変わる)の実態調査とも一致することが確認された。1個の質点が走行する

計算ではこのような山は現れてこなかった。

パンタグラフの走行前の凹凸に比べて走行後の凹凸が大きくなる割合を凹凸の波長ごとに計算した。 図15の左半分にそのモデルと計算結果を示している。

この計算結果のグラフの縦軸は凹凸の振幅が大きくなる割合を、β軸は列車速度/波動伝播速度、k軸は質点間隔2dの中にある波の数を示している。 これを見ると速度が高い時にはkが

1(2dが20㎝とすると波長20㎝の成分)で、速度が低くなるとk=2(波長10㎝)、k=3(波長6.7㎝)・・・といったところに山が見られる。 すなわちその条件で成長する波状摩耗

成分である。 このような特徴は名古屋駅近辺(すべての列車が停車するので駅からの距離に従って、走行速度が変わる)の実態調査とも一致することが確認された。1個の質点が走行する

計算ではこのような山は現れてこなかった。

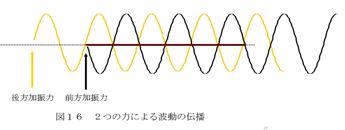

以上、一応現象に一致する計算はできたが、なぜそうなるのかといったメカニズムを説明するには至っていない。 2個の質点の間にはトロリ線しかないので、このトロリ線の振動が影響して

いると予想される。 そこで図15右半分に示す走行する2つの力によるトロリ線の振動を考察した。表面に凹凸があると想定して、この2つの力は周波数と位相がこの凹凸に相応するように

決められている。 この力による振動が波動として伝わる様子を示したのが図16である。 すなわち、前方の加振点から前方へ波動(黒の波形)が伝搬する(もちろん後方へも伝わるが

ここでは前方に注目する)。 後方の加振点からも前方へ波動(黄の波形)が伝わる。 そこで、この2つの波動が前方で逆位相で重なると変位はゼロになり加振点まで含めて動かないことに

なる。 この条件を計算すると図15右下の図の右下がりのピンクの線になる。 これはある速度(横軸)で前方の波動がゼロになる2d間にある表面凹凸の波数kを示している。 この図

の右上がりの青の線は後方の区間で波動がゼロになる波数を示している。 前方と後方で違うのはドップラー効果のせいである。 ピンクの線と青の線の交点では前にも後ろにも波動が伝わ

らない、言い換えれば力が加わっている加振点も動かないことになる。 この交点は速度の高いところでk=1、速度中間でk=2、さらに低速ではk=3、・・・付近に見られ、図15の左下

の図の山の条件と一致していることがわかる。

以上、一応現象に一致する計算はできたが、なぜそうなるのかといったメカニズムを説明するには至っていない。 2個の質点の間にはトロリ線しかないので、このトロリ線の振動が影響して

いると予想される。 そこで図15右半分に示す走行する2つの力によるトロリ線の振動を考察した。表面に凹凸があると想定して、この2つの力は周波数と位相がこの凹凸に相応するように

決められている。 この力による振動が波動として伝わる様子を示したのが図16である。 すなわち、前方の加振点から前方へ波動(黒の波形)が伝搬する(もちろん後方へも伝わるが

ここでは前方に注目する)。 後方の加振点からも前方へ波動(黄の波形)が伝わる。 そこで、この2つの波動が前方で逆位相で重なると変位はゼロになり加振点まで含めて動かないことに

なる。 この条件を計算すると図15右下の図の右下がりのピンクの線になる。 これはある速度(横軸)で前方の波動がゼロになる2d間にある表面凹凸の波数kを示している。 この図

の右上がりの青の線は後方の区間で波動がゼロになる波数を示している。 前方と後方で違うのはドップラー効果のせいである。 ピンクの線と青の線の交点では前にも後ろにも波動が伝わ

らない、言い換えれば力が加わっている加振点も動かないことになる。 この交点は速度の高いところでk=1、速度中間でk=2、さらに低速ではk=3、・・・付近に見られ、図15の左下

の図の山の条件と一致していることがわかる。

表面に凹凸がある場合、トロリ線とパンタグラフのどちらが動いて接触を維持するのかは周波数によって変わってくるが、この程度の高周波に

なると一般的には圧倒的にトロリ線が動いている(架線の柔軟性による接触維持性能)。 しかし、これらの交点の条件では、波動の干渉によって本来動くべきトロリ線が動かなくなり、

力変動が大きくなり、力と凹凸の位相も一致するので波状摩耗が成長することになる。 これはもともとその波長の凹凸がなくても、何らかの原因で凹凸(いろんな波長を含む)が発生する

とそのうちの交点の波長の凹凸だけが選択的に成長するもので、一種の自励振動である。 これでメカニズムが分かったことになり、システムとしては騒音のところで述べたような低騒音型

パンタグラフ(幅広の1本のすり板構造)が適用されている線区では波状摩耗の発生は見られていない。

表面に凹凸がある場合、トロリ線とパンタグラフのどちらが動いて接触を維持するのかは周波数によって変わってくるが、この程度の高周波に

なると一般的には圧倒的にトロリ線が動いている(架線の柔軟性による接触維持性能)。 しかし、これらの交点の条件では、波動の干渉によって本来動くべきトロリ線が動かなくなり、

力変動が大きくなり、力と凹凸の位相も一致するので波状摩耗が成長することになる。 これはもともとその波長の凹凸がなくても、何らかの原因で凹凸(いろんな波長を含む)が発生する

とそのうちの交点の波長の凹凸だけが選択的に成長するもので、一種の自励振動である。 これでメカニズムが分かったことになり、システムとしては騒音のところで述べたような低騒音型

パンタグラフ(幅広の1本のすり板構造)が適用されている線区では波状摩耗の発生は見られていない。

【6.終りに】

これで私の関与していた時代の新幹線の集電システムの進展を概観したことになる。 現在、世界中で新幹線と同じような鉄道が多く運転されているし、新しく計画されているプロジェクト もある。 技術を比較するのは難しいが、今の新幹線が騒音の低さでは最も優れていることは間違いない。 これは集電システムだけでなく多くの分野の方々の奮闘の結果であり、今もその 努力が続けられている。 読んでいただいた方にはご興味に感謝すると同時に、今後も鉄道の発展にご理解いただきますようお願いして終わりにします。